(2019年5月取材)

在宅に限らず高齢者介護・介助の現場で増加する認知症。千葉県内の住宅街エリアにおいて在宅医療・介護のサポートを行っているメディスンショップ蘇我薬局では、認知症の患者さんへの対応も多いといいます。薬剤師にできる認知症ケアについて、現場で活躍する雑賀先生にお話を伺いました。

[はじめに]薬剤師が認知症の人に関わる意味

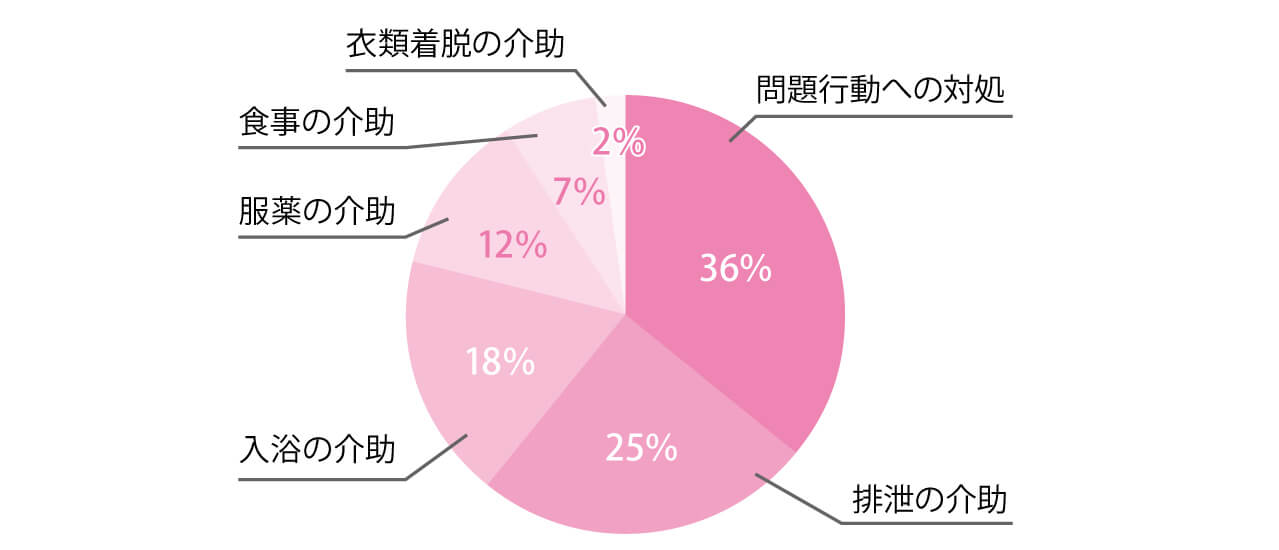

在宅で介護されている介護者の方々が負担に感じる介護・介助行為についての調査1)では、「問題行動への対処」36%、「排泄の介助」25%、「入浴の介助」18%、「服薬の介助」12%、「食事の介助」7%、「衣類着脱の介助」2%と報告されています。この結果からもわかるように、私たち薬剤師が認知症の人と関わるということは、同時に介護者の人とも関わることになります。患者様だけではなく介護者も同時にケアすることが求められます。

1)介護者が感じる服薬介助負担のアンケート調査

鈴木弘道et al 社会薬学(Jpn.J.Soc.Pharm.) vol.32 No.2 2013

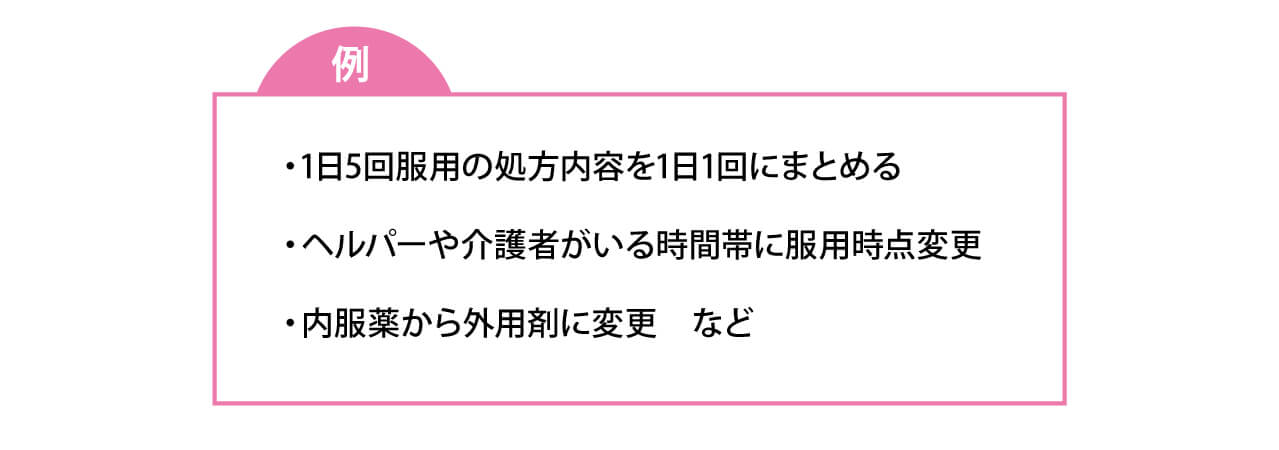

服薬をシンプルにする処方提案

認知症になると服薬忘れが目立ってきます。介護者が服薬介助している場合は、毎日の服薬で疲労を抱えていることも少なくありません。

医師の処方内容について、医学的・薬学的な面から処方提案できる職種は、薬剤師を除いて他にはいません。服薬時点をまとめたり、剤形変更やポリファーマシー是正の提案など、服薬アドヒアランスを向上するための提案をすることで、認知症の人だけでなく、介護者の心身の健康を同時に支えることができます。