(2020年12月取材)

栄養相談をはじめ、便利でおいしく健康に役立つ成分調整食品の通信販売にも力を入れているまつもと薬局さんに、薬剤師としてできる具体的な栄養サポートについてお話を伺いました。

(本記事は医薬情報おまとめ便内、特集企画「地域住民の健康を支える 栄養サポートへの第一歩」にて掲載した記事です。 )

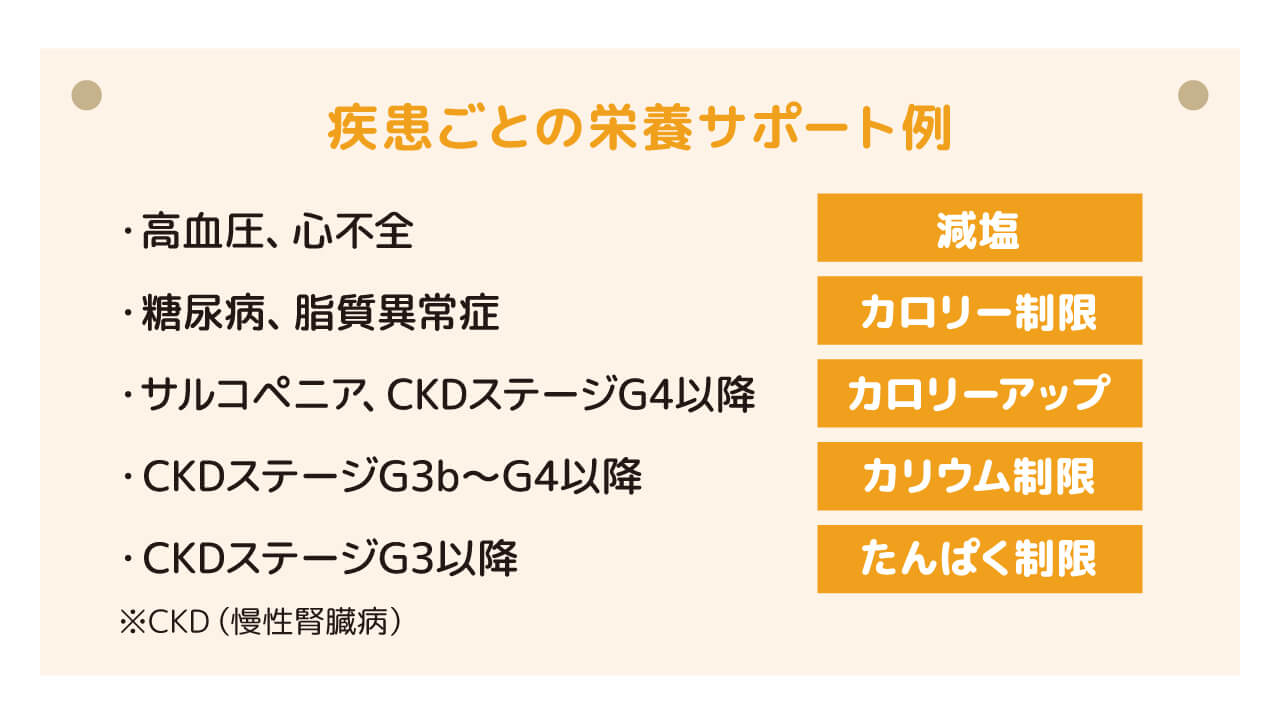

疾患ごとに分けて考える栄養サポート。食生活改善のきっかけ作りにも一翼を担う。

まつもと薬局全体では、1店舗を除いて管理栄養士が常駐する態勢を整えています。栄養士が常駐する店舗で意識しているのは、栄養士が行う栄養相談と、薬剤師が関わる栄養相談でそれぞれの特色を出すこと。私の場合、まずは減塩、カロリー制限、カロリーアップ、カリウム・たんぱく制限といった、患者さんの疾患ごとに必要とされる栄養サポートを、それぞれ分けて考えています。

例えば、長年降圧薬を服用している高血圧の患者さんの場合は、塩分摂取量が気になるところ。患者さんが「塩分を控えている」と言っても、実際にどれくらいなのかは薬剤師には分かりません。このような場合、「ソルセイブ®️(食塩含浸濾紙)」を活用し、塩味の感覚がどの程度かご自身で確認してもらうなどしています。ソルセイブ®️は腎臓学会でも一般的で、医師が活用しているもの。実際の塩分と自分の塩味の感覚を自覚してもらい、どれくらいが「薄味」なのかを把握してもらうと、具体的な提案もしやすくなります。

カロリーダウンが必要になるのは、主に糖尿病、脂質異常症の患者さんですが、特に糖尿病で(食前血糖値は低めなのにHbA1cが高いなど)食後高血糖が疑われる場合には、「ウロペーパー(尿糖試験紙)」を活用しています。このように、それぞれの疾患ごとに必要な食事療養を見据えたきっかけ作りに力を入れています。