【在宅現場の『コレってどうする?!』/ 福島 梨沙】

このシリーズでは、初めて在宅の患者さんを担当する方や、日頃の在宅訪問に不安を感じている方へ、明日から役立つコツを実例をもとにお伝えしていきます。

「在宅には少しずつ慣れてきたけど、末期がんの方を担当するのは自信がない・・・」

「緩和ケア患者さんのご家族とどう接していいかわからない・・・」

在宅訪問服薬にはやりがいを感じる反面、がん患者さんの痛みにどのように寄り添ったらいいのか悩まれている薬剤師の方も多いと思います。後編の今回は、オピオイドを扱う際に在宅薬剤師として知っておきたいことやどのように在宅チームに関わったらよいかについて事例も含めてをお伝えします!

(前回の記事はこちら→vol.16 緩和ケアにおける在宅薬剤師の関わり方<前編> )

●がんの疼痛とは?

がん疼痛に対するケアを考える上で、痛みは主観的な症状であり客観的な評価が難しいものです。がん患者さんの痛みは”身体的な苦痛”のみだけではないからです(詳しくは前回のコラムを参照)。

また、がんで亡くなる方の約80%が中等度または重度の痛みを経験し、平均して 90 日間持続します。1)

痛みを少しでも和らげ、QOLの維持をしていく緩和ケアは薬剤師が関われることの1つです。

まずは、緩和ケアを行う上でがんの疼痛についての基礎知識を理解しておきましょう。

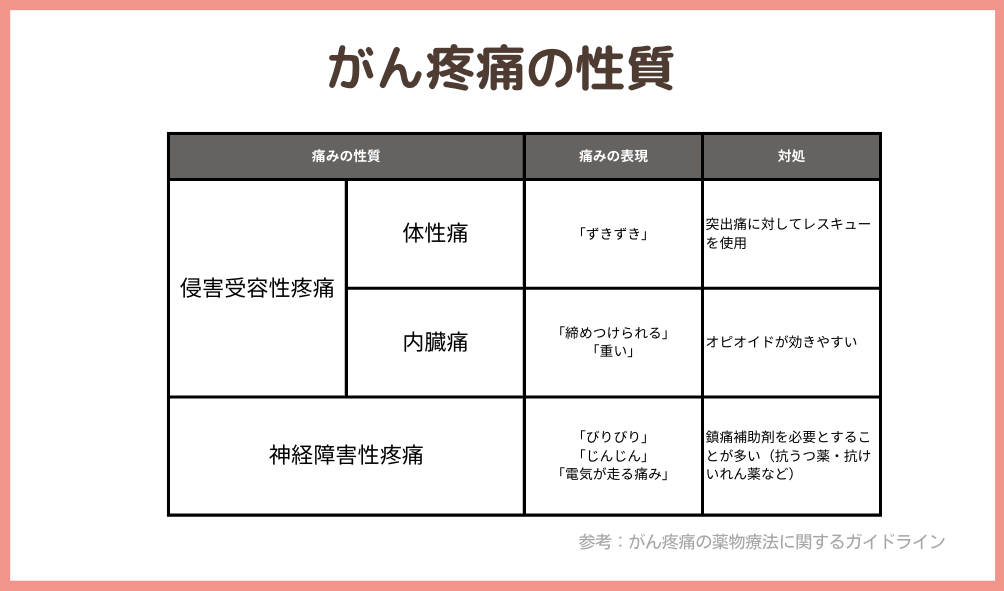

痛みの性質の違いを知る

がん疼痛は、侵害受容性疼痛(体性痛・内臓痛)と神経障害性疼痛に分けられます。これらは混在しているケースが多く、痛みの病態も日々変化していきます。痛みの性質によって使用する薬剤も異なるので、どのような痛みがあるのかを聞き取り評価することが必要です。

体性痛は「ずきずき」するような鋭い痛み、内蔵痛は「締めつけられる」「重い」ような鈍い痛みと表現することがあります。これらの痛みには非オピオイドやオピオイドを使用し、痛みのレベルに応じて対応していきます。

神経障害性疼痛では「びりびり」「じんじん」「電気が走る痛み」など神経の痛みには、疼痛補助薬(抗うつ薬、抗けいれん薬など)を使用します。

痛みのパターンを知る

がん疼痛は、1日に12時間以上続く「持続痛」と、一過性の痛みの増強である「突出痛」があります。1日における痛みの出現パターンを把握することで、治療薬の選択や使用する量、投与間隔などの方針決定に役立ちます。

「持続痛」

□”1 日のうち 12 時間以上持続する痛み”として表現される痛み。

□病状の進行による全身状態の変化によって持続痛は悪化する場合があるため定期的な評価を行う。

*鎮痛剤の服薬前の時間帯に痛みが出ていないか確認しましょう。

服薬前の時間帯に痛みが出ている場合は、鎮痛剤の増量や投与間隔の変更を検討する必要があるため、痛みの強さや時間帯について医師に情報提供します。

「突出痛」

□短時間で悪化し自然消失する一過性の強い痛み。

□発生からピークに達するまでの時間の多くは 5〜10 分程度。

□予測できる突出痛(立位時、体位交換時、排尿・排便時など)と予測できない突出痛がある。

□定時鎮痛薬の切れ目の痛みも突出痛として現れる場合がある。

□レスキュー薬を使用して対処する。

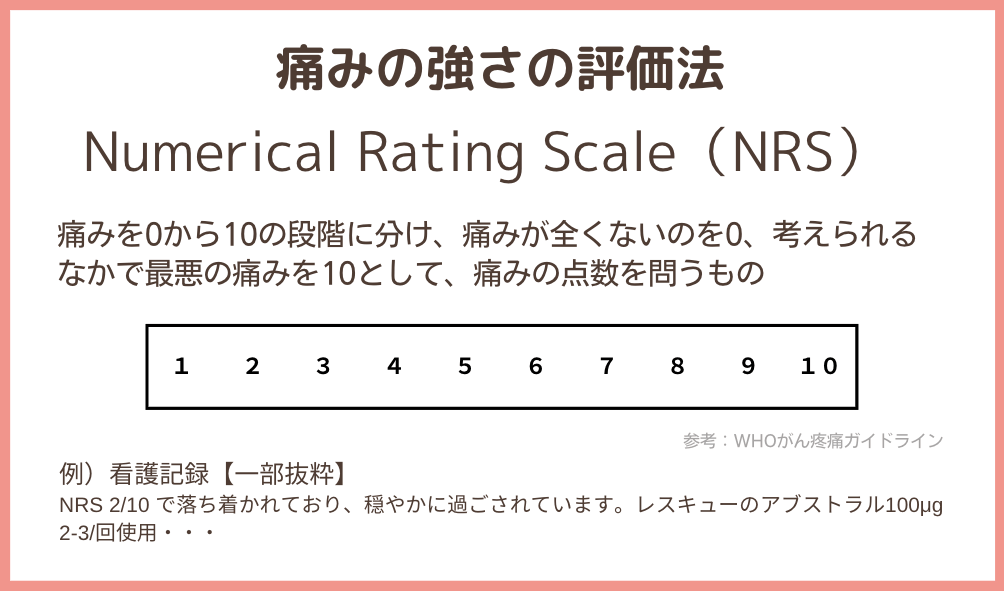

痛みの強さを評価する

前述した通り患者さんの痛みは主観的で評価が難しいものです。そこで痛みの強さを客観的に評価するために役立つのがアセスメントツール。現在の痛み、一番強いときの痛み、一番弱いときの痛み、1日の平均の痛みに分けて評価することが推奨されています。医師や訪問看護さんもアセスメントツールを用いて評価をして共有してくださることがあるので、理解しておきましょう。

現場でよく目にする”Numerical Rating Scale(NRS)”について以下にご紹介します。

他職種の方も聞き取りをしてくださっていることが多いですが、患者さんの状況は日単位で変わってくる場合もあります。訪問ごとに「痛みに変化はありますか?」「今の痛みは10点中、何点くらいですか?」とお話を伺ってみましょう。

他にも一般的に使用されている評価ツールは、Visual Analogue Scale(VAS)、 Verbal Rating Scale(VRS)、Faces Pain Scale(FPS)などがあります。1)

●疼痛緩和ケアで知っておきたいオピオイドのこと

緩和ケアに移行した患者さんや、ベッド上で過ごすことも多くなり通院が難しくなった場合、外来受診から在宅訪問診療に切り替わりると宅でのケアが始まることになります。痛みも増してくるケースも多く、ご家族の負担も多くなってくるため、訪問服薬の依頼となることがあります。

がん患者さんの在宅ケアでは、痛みの性質やパターン、強さを考慮しながら、医師や訪問看護さんと連携をとり、患者さんごとに適切な薬剤と投与量のサポートをしてくのが薬剤師の大切な仕事の1つです。

『WHOがん疼痛ガイドライン』では、「患者にとって許容可能な生活の質を維持できるレベルまで痛みを軽減する」1) ことを疼痛治療の目標としており、患者さんぞれぞれの痛みに対して適切な薬剤を選択していくことになります。