「OTC類似薬」の保険給付見直しが注目を集めています。

テレビや新聞等でも報道されているため、一般の方にも認知が広まっており、薬局を訪れる患者さんから「来年から湿布薬はもらえなくなるんでしょ?」なんて質問を受けることが増えてきました。

医療費が増え続ける中、現役世代が負担する保険料も増加し続ける一方で、この負担を軽減し、国民皆保険制度を維持するための施作として検討されているものですが、この制度の導入をめぐっては様々な意見が挙げられており、どのような形で制度化されるのか医療従事者だけでなく全ての国民から注目されています。

また、薬局で働くものにとっては、医療用医薬品であるOTC類似薬も同じ成分を持つ医薬品であるOTCのどちらも深く関わるものであり、自分たちの働き方にどのような変化が起きるのか気になるところだと思います。

ということで、今回は「OTC類似薬の保険給付見直し」の議論について徹底解説!したいと思います。

OTC類似薬の保険給付見直しが注目されています。日本維新の会が打ち出した政策でしたが、骨太の方針2025に明記されたことで、来年度から制度化される方向となった結果、様々な形で報道され、医療従事者だけでなく一般の方も知るところとなっています。実はOTC類似薬の保険給付のあり方については過去にも何度も議論されてきた経緯があり、それを踏まえた上での今回の動きということで、制度化に向けて現実味が増しています。また、骨太の方針2025にはスイッチOTC化の促進も掲げられており、直近でスイッチOTC化されたPPIのような大型のスイッチが今後も続く可能性があります。OTC類似薬の保険給付見直しについては過去の議論で指摘された問題も抱えており、来年度の診療報酬改定に向けてどのような形で制度化されていくのか注目されます。

1、これまで何度も議論されてきた「OTC類似薬の保険給付見直し」

OTC類似薬の保険給付見直しが注目されていますが、実はこの議論自体は今始まったことではありません。民主党政権自体に事業仕分けの一環として議論されたこともありましたし、診療報酬改定にあわせてその議論が再燃、改定に合わせて一部処方の制限としう形で反映されてきた経緯もあります。この章ではOTC類似薬の保険給付見直しに関連した過去の議論について整理してみます。

「OTC類似薬」とは医療保険が適用される医療用医薬品のうち、同じ成分や類似した薬効を持つ成分のOTC(市販薬)が存在するものを指します。古くから医療用医薬品として存在するものや、スイッチOTCとして新たにOTCとして発売されたものが該当します。

先月の記事(骨太の方針2025から見る令和8年度の薬局の姿)でもまとめたように「骨太の方針 2025」では「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し(省略)について、引き続き行われる社会保障改革に関する議論の状況も踏まえ、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、2026年度から実行する。」と記載されており、早ければ来年度からOTC類似薬の保険給付に関してなんらかの制度変更が始まることが予想されています。

ところで、OTC類似薬に関する議論がいつ頃から交わされているかはご存知ですか?

骨太の方針2025に関しては、日本維新の会が打ち出した政策であることが話題になっていますが、実はこのテーマ自体はもっと前から何度も議論されてきたものです。

直接的なものや類似する内容のもの、色々ありますが、関連するものを時系列に沿って整理して見たいと思います。

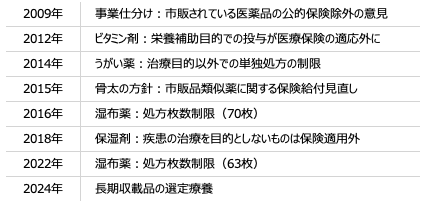

大きく注目されたのは2009年です。

行政刷新会議、いわゆる「事業仕分け」のなかで、「湿布薬・うがい薬・漢方薬などは薬局で市販されている医薬品について、公的保険の適応除外にすべき」という意見が出され、話題になりました。

この流れを受けて2012年改定(平成24年度診療報酬改定)では栄養補助目的でのビタミン剤の投与は医療保険の対象外に、2014年改定(平成26年度診療報酬改定)では治療目的以外でうがい薬を単独で処方した場合は、処方料、調剤料、薬剤料、処方箋料、調剤技術基本料が算定不可となりました。

また、骨太の方針に明記されたこと自体初めてではなく、「骨太の方針2015」では「市販品類似薬に係る保険給付について、公的保険の役割、セルフメディケーション推進、患者や医療現場への影響等を考慮しつつ、見直しを検討する。不適切な給付の防止の在り方について検討を行う。」と明記されています。

2016年度改定(平成28年度診療報酬改定)では湿布薬の処方枚数制限が追加され、一度に処方できるのは原則70枚までになりました。

「スイッチOTC化された医療用医薬品に係る保険償還率」については、医療制度改革の1つとして2016年末まで議論されましたが、反対意見が多かったことに加えてや制度上の課題も多く、引き続き検討するという形ではありますが、事実上導入見送りとなっています。

2018年度改定(平成30年度診療報酬改定)では、保湿剤について、疾患の治療を目的としないものについては保険の適用外と明記されました。

2022年度改定(令和4年度診療報酬改定)では湿布薬の処方枚数制限が拡大、上限63枚に変更されました。

そして2024年10月には長期収載品の選定療養が導入されています。この導入過程でもOTC類似薬の保険給付見直しについて議論されました(薬剤費の考え方が変わる?〜薬剤自己負担の見直しに関する議論)。

こうして振り返ってみると、OTC類似薬に関する議論は今に始まったものではないことがよくわかると思います。

今後の議論についてはまだ、明確な情報が出ていませんが、例年通りであれば、10月くらいに厚生労働省から原案のようなものが示されてそれが中医協等で議論されていくのではないかと思います。

2、スイッチOTC化促進の動き

骨太の方針2025ではOTC類似薬の保険給付見直しと合わせてスイッチOTC化の促進も明記されています。海外ではOTC化されていても日本ではまだスイッチOTCとなっていない薬が多く存在しており、令和8年度末までに60成分の承認を目指しています。最近ではPPIのスイッチOTCが話題になりましたが、今後は睡眠薬や片頭痛薬のスイッチOTC化が決定しています。この章では今後、スイッチされることが予想される医薬品について整理してみます。