令和7年9月10日に開催された中医協(中央社会保険医療協議会)総会(第616回)で「調剤について(その1)」が取り上げられました。

例年より少し遅めにはなりましたが、令和8年度調剤報酬改定に向けての議論が本格的に始まったことになります。

今回は中医協で取り上げられた資料を中心に、調剤薬局(保険薬局)の現状を整理し、令和8年度改定のテーマを創造、徹底解説!したいと思います。

令和8年度調剤報酬改定に向けて9月10日に開催された中医協総会「調剤について(その1)」では、今後の改定の議論に向けた総論として薬局や調剤報酬の現状がまとめられました。今回の記事では資料の解説と合わせて今後の改定の方向性を予想します。改定の焦点となりそうなのは、調剤基本料や地域支援体制加算の見直し、後発医薬品調剤体制加算や注射薬備蓄への評価など、「医薬品供給施設」としての薬局機能の再評価です。さらに、調剤管理料やかかりつけ薬剤師指導料の見直し、ポリファーマシー対策の評価強化など、対人業務の質的向上が求められる可能性があります。また、薬局数は増加傾向にありますが、薬剤師の偏在が問題視されており、病院薬剤師の不足を踏まえた報酬体系の見直しが行われることが示唆されています。

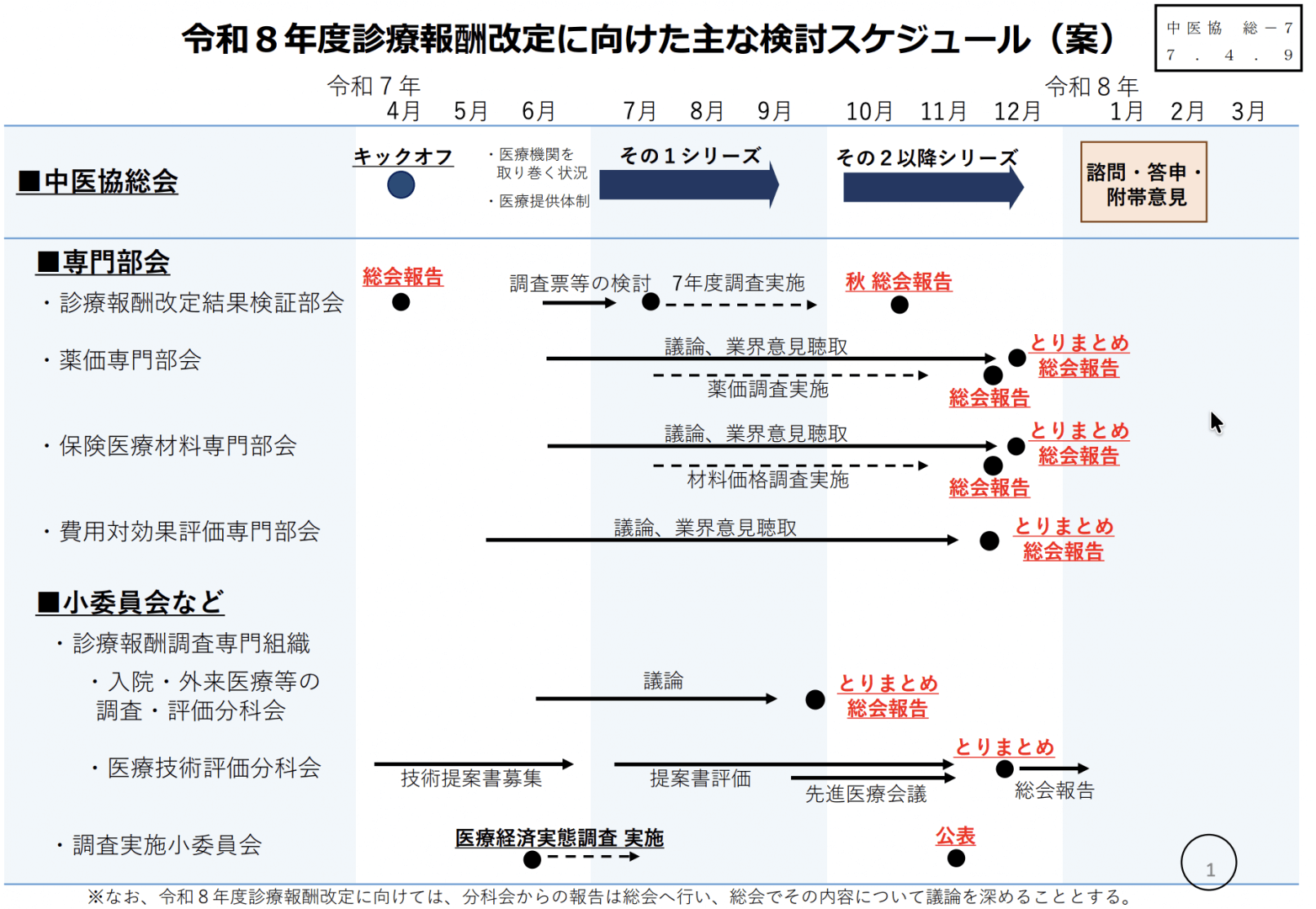

1、令和8年度調剤報酬改定のスケジュール

例年調剤報酬改定についての議論は7〜9月に開始されます。調剤の議論はその1、その2、その3・・・と3〜4回に分けて行われ、年明け1月に公開される短冊に反映されます。令和8年度改定に向けた調剤報酬の議論は9月10日の中医協で開始されました。2月の答申に向けて、どのような議論が行われ、改定内容に反映されるか注目です。

令和8年度診療報酬改定に向けた検討スケジュールは4月の時点で公開されています。

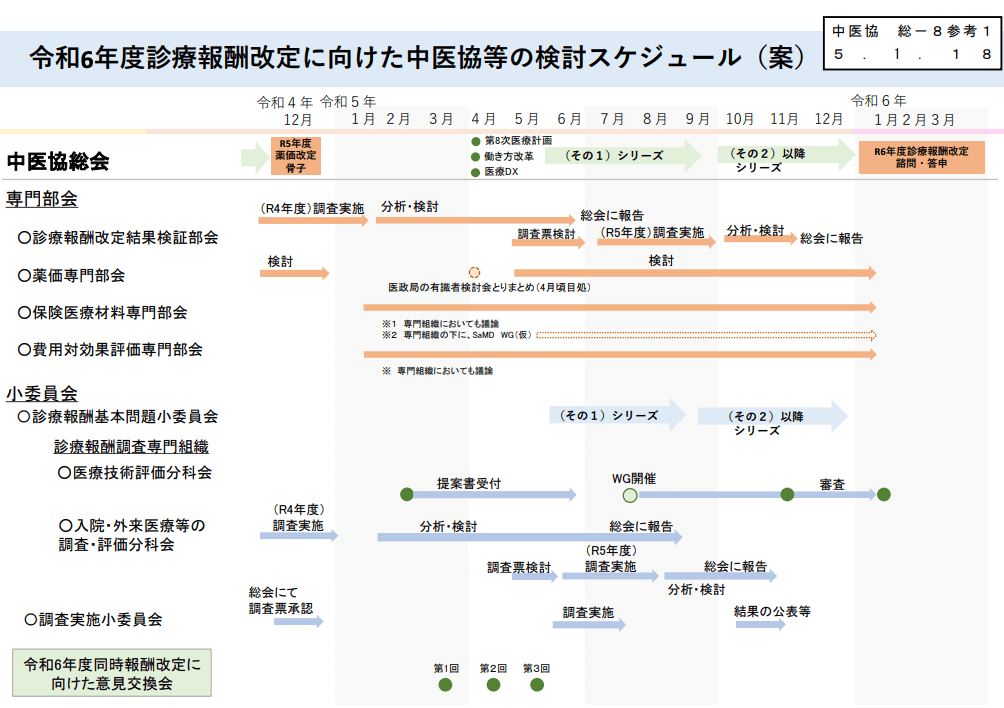

ちなみに令和6年度改定のスケジュールは以下の画像(↓)のとおりでした。

令和6年度改定の方が年月の範囲が広いので一見わかりにくいのですが、一番上の中医協総会の部分を同じ年月で比較してみると、ほぼ同じだということがわかると思います。

例年、だいたいこんな感じです。

12月半ばに診療報酬改定の基本方針が決まり、12月末に改定率、1月末に個別改定項目その1(いわゆる短冊)、2月上旬〜半ばにかけて答申が行われ、診療報酬改定の内容が決定します。

- ・短冊:1月末の段階では点数は●●で改定内容のみが公開される

- ・答申:点数まで決められた改定内容が厚生労働大臣に提出される

そこに向けて議論が行われていくのですが、7〜9月にかけて行われたのが「その1」シリーズと呼ばれるもので、いわば診療報酬改定について本格的な議論に入る前に行われる総論的な内容になっています。

改定年度によって個別のテーマが登場することがありますが、調剤のほかに、入院、在宅、歯科医療、個別事項が存在し、それぞれのテーマについて、その2、その3と議論を進めていきます。

最初に提示したスケジュールを見てもらうとわかるように、9月末をもって「その1」シリーズは終了、10月からは「その2」、「その3」の議論が行われていきます。

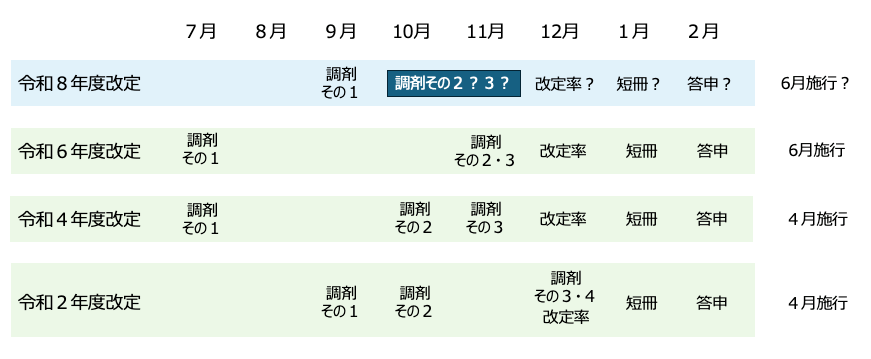

過去数年の改定を振り返ってみます。

各改定年ごとにスケジュールはまちまちですが、12月までに議論が終わることには変わりありません。

令和2年度は12月まで議論が続き、その4まで実施されていますが、平成30年度改定まではその2で議論が終了していました。

今回の改定に向けて調剤の議論がどのように進むのか。

個人的にはけっこう長引くのではないかと予想しています。

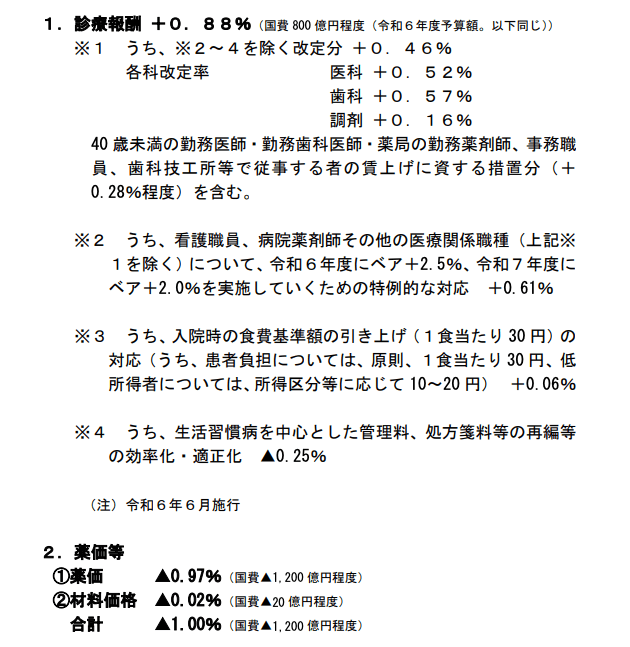

調剤報酬改定(診療報酬改定)では「プラス改定」、「マイナス改定」という言葉が注目されがちです。

ですが、それはあくまでも予算の話です。

プラス改定になれば基本的に点数が上がります。

ですが、それと同時に注目したいのが改定内容。

要は加算の新設や廃止、算定要件や施設基準の見直しの部分です。

点数自体ももちろん大事ですが、これらの内容は改定後の業務に直接影響するところです。

中医協では、具体的な改定内容に向けた議論が行われます。

2、薬局・薬剤師の環境や体制についての評価

9月に行われた「調剤について(その1)」はこれから行われる議論に向けた総論です。ですが、今回提示された情報は何らかの意図があって提示されたものでもあります。中医協で使用された資料を読み込むことで、令和8年度調剤報酬改定がどのような方向に向かっていくのか考えていきます。薬局の環境や体制の部分では、医薬品提供施設としての薬局の機能について注目されている印象です。また、薬局薬剤師と病院薬剤師の偏在について、調剤報酬の中で何らかの対応が行われる可能性が示唆されています。