2025年7月23日に開催された厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)での了承を受け、2025年10月から医療DX推進体制整備加算の施設基準が変更されることになりました。

特にマイナ保険証利用率の基準は大幅に引き上げられ、2025年10月以降、加算1では60%以上という全国平均を大きく上回る水準が求められます。

さらに、2026年3月には加算1で70%以上の利用率が求められるようになり、ほぼ全患者の利用を想定した目標にまで引き上げられることになります。

今回は医療DXに関連する制度の背景から医療DX推進体制整備加算の見直しの内容、それに伴い、現場で必要となる短期的・長期的な対応策までを徹底解説!します。

2025年10月から医療DX推進体制整備加算の施設基準のうちマイナ保険証利用率の実績が引き上げられます。加算1は10月から60%以上、2026年3月からは70%以上と、全国平均を上回る水準が求められるようになります。そのため、現状のままでは多くの薬局が加算を算定できなくなったり、区分を下げざるを得なくなってしまうため、これまで以上に積極的なマイナ保険証の利用に向けた取り組みが必要となります。マイナ保険証の利用促進は単純に加算を算定するためのものではなく、医療DXを推進する中で大きな役割を持ちます。「マイナ保険証利用が当たり前」にした上で、それを薬局と患者さん双方のメリットに繋げていくことが重要です。

1、令和7年10月からの見直し

2025年10月から医療DX推進体制整備加算の施設基準が見直しされます。電子カルテ情報共有サービスについては経過措置延長となりますが、マイナ保険証利用率の実績が大幅に引き上げられます。

医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、電子化による医療改革を推進するために2024年4月の診療報酬改定で新設されました。

医科・歯科では加算1〜6(加算4〜6は電子処方箋未導入の場合)の区分がありますが、薬局では「加算1〜3」が対象で電子処方箋の導入は必須条件となっています。

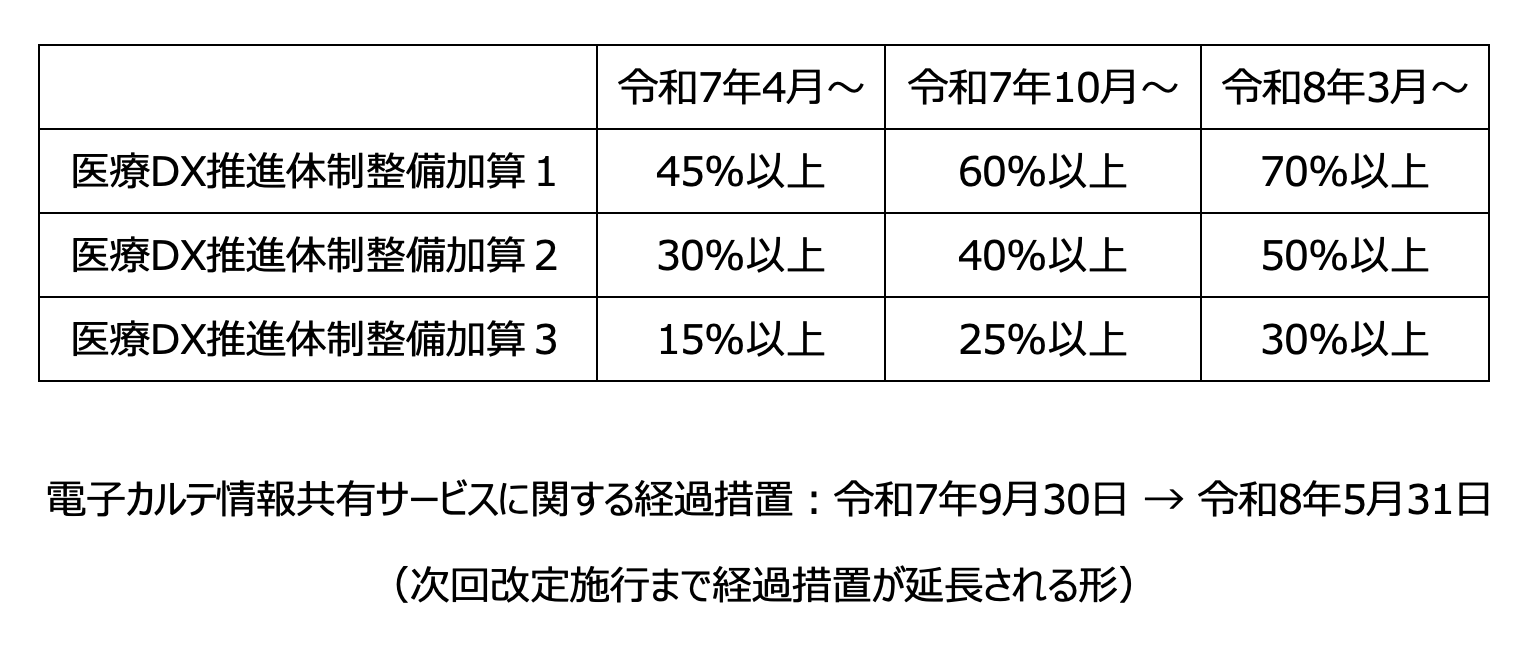

今回の2025年10月の見直しでは、マイナ保険証利用率についての基準引き上げが行われます。

現行では加算1は45%以上、加算2は30%以上、加算3は15%以上ですが、10月からは加算1が60%以上、加算2は40%以上、加算3は25%以上に引き上げられます。

さらに2026年3月には加算1が70%以上、加算2は50%以上、加算3は30%以上に引き上げられます。

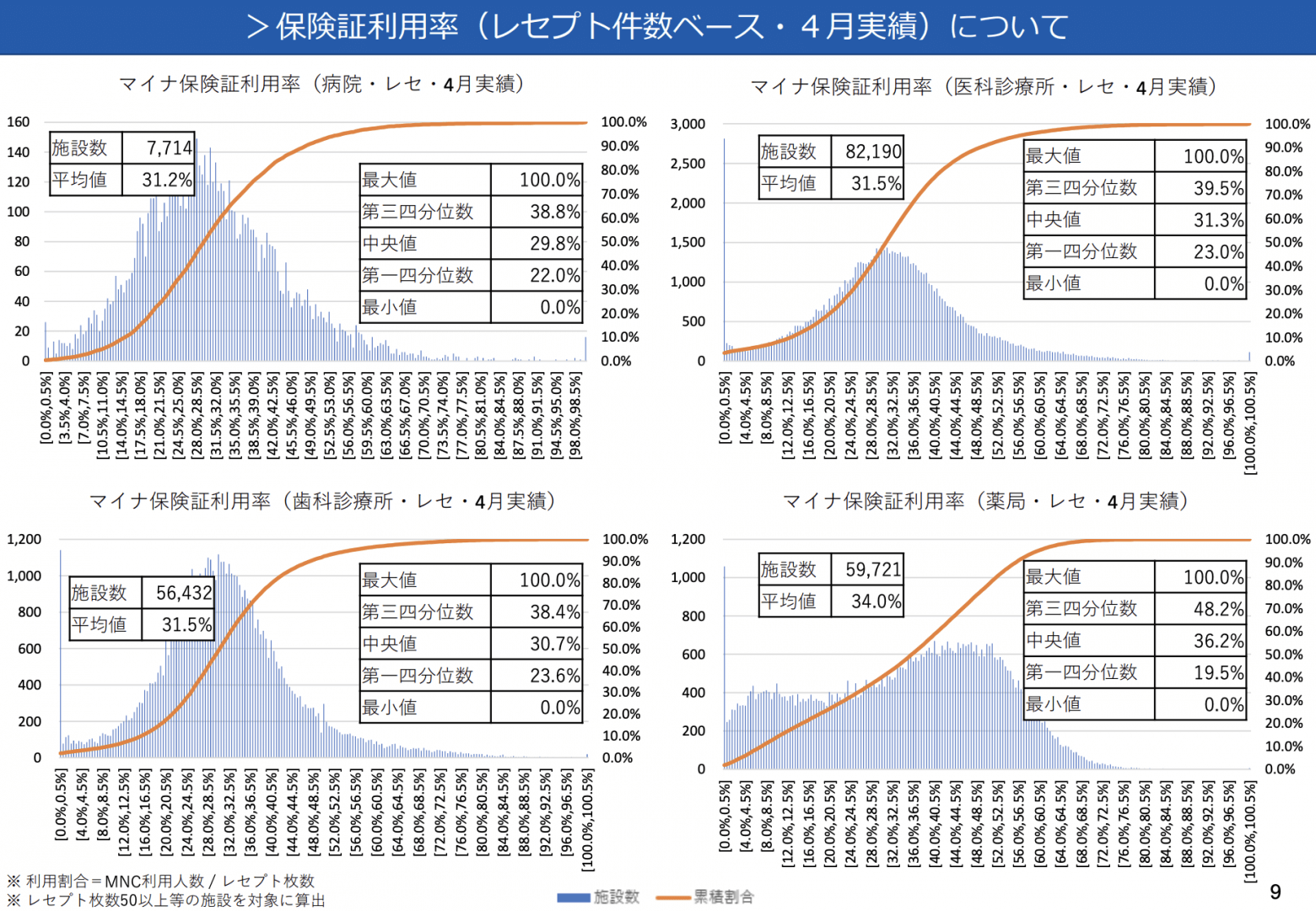

2025年4月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が34.0%であることをから、現時点での全国平均をはるかに上回る水準が求められていることがわかります。

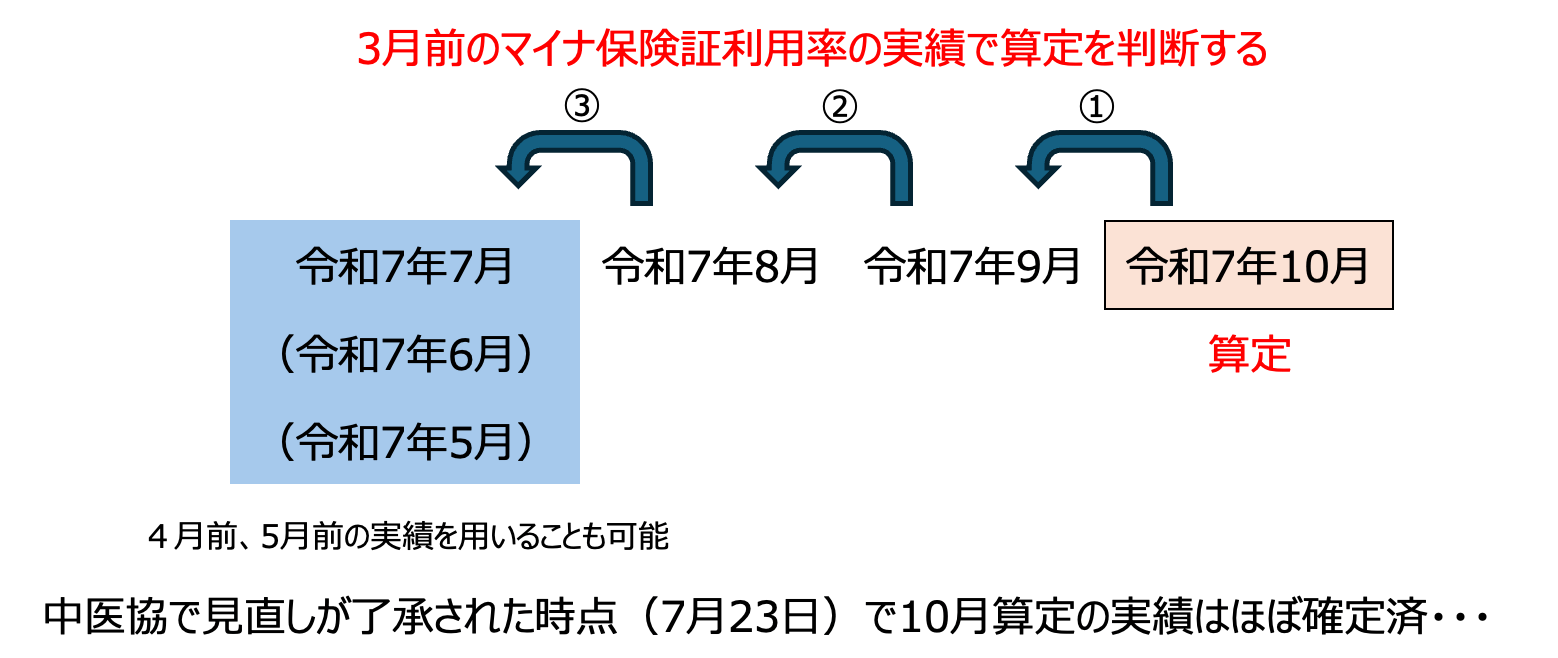

さらに注意が必要なのは、「判定月」の仕組みです。

2025年10月の算定に用いられる利用率は、2025年7月分(または6月・5月)で判断されます。

すでに10月算定のための利用率は確定済みであり、今からの取り組みは11月以降の算定にしか反映されません。

この背景には、医療情報の共有・活用を加速させたいという政府方針があります。

マイナ保険証は単なる本人確認だけでなく、過去の診療履歴、薬剤情報、特定健診結果をオンラインで参照できる基盤です。

これが普及すれば、重複投薬や検査の回避、災害時の医療継続など、多方面での効果が期待されます。

政府としても、こうした効果を早期に実現するため、施設基準として利用率の数値目標を高めに設定していると考えられます。

また、電子カルテ情報共有サービスの導入に関する経過措置が2026年3月まで延長されることになりました。

これはシステムベンダー側の開発遅延や、地域医療ネットワークとの接続負担、現場導入にかかるコスト・人員面の課題を考慮した結果です。

ただし、令和8年度改定が施行されるタイミングで導入が必須となる(令和8年度改定でも何らかの形で医療DX推進体制整備加算は残ると考えていいと思います)ため、それに向けて準備を進める必要があります。

2、医療DX推進体制整備加算の振り返り

令和6年度改定で新設されて以降、医療DX推進体制整備加算は複数回の見直しを受けて来ましたが、今回の見直しが令和8年度改定前まで続く、最後の見直しになりそうです。