2025年3月19日、肥満症治療薬ゼップバウンド皮下注が薬価収載されました。

2023年11月22日に薬価収載されているウゴービ皮下注に続き、インクレチン関連薬としては2つめの肥満症治療薬が登場したことになります。

ゼップバウンド皮下注の有効成分はチルゼパチドでマンジャロ皮下注と同じ。

ウゴービ皮下注の有効成分はセマグルチドでオゼンピック皮下注やリベルサス錠と同じです。

有効成分こそ同じですがそれぞれ前者は肥満症治療薬、後者は2型糖尿病治療薬となっており、適応が異なるのですが、それ以外の違いはあるのでしょうか?

また、日本で以前から承認されている肥満症治療薬にサノレックス錠(マジンドール)が存在しますが、ゼップバウンドやウゴービが登場したことで肥満症治療がどのように変化するのでしょうか?

さらに、オゼンピック皮下注やマンジャロ皮下注については適応外使用が問題となっていましたが、ゼップバウンド皮下注やウゴービ皮下注が登場することで、問題は解決するのか?

今回はゼップバウンド皮下注とウゴービ皮下注に注目して、様々な疑問について徹底解説!したいと思います。

ウゴービ皮下注に続いて2剤目となるGLP-1受容体アゴニストによる肥満症治療薬ゼップバウンド皮下注が薬価収載されました。GLP-1受容体作動薬は日本では2010年に初めて薬価収載された比較的新しい薬ではありますが、血糖依存的にインスリン分泌を促す性質を保つため、単剤では低血糖を起こしにくく、体重増加を起こしにくい特徴があります。ウゴービとゼップバウンドは様々な機序で複合的に作用することにより、体重減少効果を発揮し、一定の条件を持つ肥満症の治療に対して効果を発揮することが期待されます。古くから存在する肥満症治療薬であるサノレックスとは異なり、高度の肥満症に対しても使用可能ですが、使用可能な施設や処方医、患者の治療背景についてはかなり厳しい条件が課せられており、爆発的に処方が増えるというものではなさそうです。GLP-1受容体作動薬については糖尿病治療薬として承認されている薬剤がダイエット等を目的として適応外使用されている状況ですが、有効性、安全性、そして医薬品の安定供給を保つという意味でも適応外使用は推奨されません。

1、GLP-1受容体作動薬の歴史と特性

医薬品としてのGLP-1受容体作動薬は比較的新しい薬になりますが、その存在自体は古くから知られていました。食事によって分泌される消化管ホルモンの一種で、血糖依存的なインスリン分泌を促進しますが、DPP-4によりすぐ分解されてしまうため、医薬品としての開発には時間がかかりました。ですが、アメリカドクトカゲの毒液から発見された物質を改良することにより、DPP-4による分解を回避することに成功してからは、順調に改良が進み次々と新しい製品が登場しています。GLP-1受容体作動薬とGIP受容体作動薬は複数の機序により複合的に作用し血糖降下、糖尿病治療に効果を発揮します。

ゼップバウンドはGIP/GLP-1受容体作動薬、ウゴービはGLP-1受容体作動薬です。

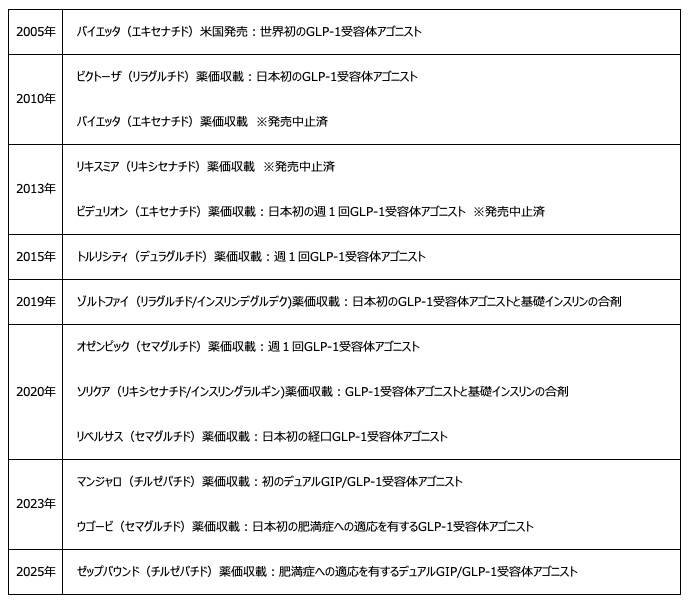

それぞれの特性について話す前に、日本におけるGLP-1受容体作動薬の歴史について振り返ってみたいと思います。

1960年代にインクレチン効果が発見され、1970年代にGIP(Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide)が発見、1980年代にGLP-1が発見されました。

GIP、GLP-1ともに消化管ホルモンで、食事により小腸から分泌されます。

いずれも血糖依存的なインスリン分泌を促進しますが、GIPには体重増加作用があることが明らかになっため、GLP-1を中心に糖尿病治療薬としての研究が進みました。

ですが、GLP-1はDPP-4(DiPeptidyl Peptidase-4)という酵素によりすぐに分解されてしまうため、GLP-1を医薬品として利用することは難しく、先にDPP-4を阻害する薬剤(DPP-4阻害薬)が開発されました。

ですが、1992年にアメリカドクトカゲの毒液からヒトGLP-1に似たexendin-4が発見されたことにより研究は進展します。

このexendin-4という物質はヒトGLP-1と異なり分解されにくい性質を持っており、これを改良して作られたのが世界初のGLP-1受容体作動薬エキセナチドです。

2005年に米国で発売されたエキセナチドは、日本では2010年にバイエッタ皮下注(発売中止:2025年3月に薬価削除)という名前で発売されました(日本においてはビクトーザ皮下注の方が少し早く発売されています)。

その後、GLP-1受容体作動薬の改良は進み、週1回製剤や経口製剤が登場、2023年に初の肥満症適応を有するGLP-1受容体作動薬ウゴービが薬価収載され、2025年2剤目となるゼップバウンドが薬価収載されました。

糖尿病治療におけるGLP-1やGIPの役割

食事による刺激により、消化管から分泌されたインクレチンがインスリン分泌を促進する効果をインクレチン効果と呼びます。

GIPやGLP-1が発見される前からこの効果は発見されており、経口と静注でそれぞれ同程度に血糖を上昇させた場合、経口の方がはるかに多いインスリン分泌を起こすことが知られていました。

インクレチン効果の中心となるGLP-1と類似した作用を持つGLP-1受容体作動薬が登場したことで、糖尿病治療薬は大きく変化しています。

GLP-1受容体作動薬によるインスリン分泌は血糖依存的であるため、単剤で使用する場合は低血糖を起こしにいと言われています。

また、インスリンによる治療は体重を増加させる傾向にありますが、GLP-1受容体作動薬は体重増加を抑制すること明らかになっています。

そのため、インスリンに先駆けてGLP-1受容体作動薬が使用されるケースが多くなっています。

注射を使用することに対して抵抗感を持つ患者さんは多いですが、GLP-1受容体作動薬においては週1回投与型の製剤が主流になっているため、連日投与と比較してスムーズに導入することが可能です。

さらに、経口製剤も登場しているため、注射がどうしてもダメな場合でもGLP-1受容体作動薬を選択することが可能になっています。

2023年にはGLP-1受容体と合わせてGIP受容体に対する作用も有するデュアルアゴニストであるチルゼパチドも登場し、より強力な血糖コントロールが期待されています。

GLP-1にGIPが加わることで様々な血糖改善作用を発揮しますが、インスリンの分泌促進以外の作用も含めてまとめてみます。

- ・血糖依存的なインスリン分泌(GLP-1、GIP):血糖が高くなった時のみインスリン分泌を促進します。血糖が低い時はインスリン分泌を促さないため単剤による治療では低血糖を起こしにくと言われています。

- ・グルカゴン分泌抑制(GLP-1):血糖を上昇させるホルモンであるグルカゴンの分泌を抑制します。食後の肝臓での糖新生・糖放出を抑制します。

(GIPは低血糖時のグルカゴン分泌を促進するため低血糖を起こしにくいという特徴に貢献しています) - ・胃内排出速度遅延(GLP-1):胃の内容物が腸に移動するのを遅らせることで、糖の吸収スピードを穏やかにし、食後の高血糖を抑制します。

- ・インスリン感受性の改善(GIP):脂肪組織や骨格筋に作用してインスリンの効果を高めるという報告があります。インスリンの抵抗性を改善させるという報告もあります。

2、ゼップバウンドとウゴービ、サノレックスの違い

日本における肥満症治療薬は長年、サノレックス錠のみの承認でした。新たに薬価収載されたウゴービ皮下注とゼップバウンド皮下注と作用機序、効果、保険適応、治療期間の違いを比較します。また、ウゴービ皮下注とオゼンピック皮下注、ゼップバウンド皮下注とマンジャロ皮下注は同じ成分を用いた医薬品ですが、肥満症と糖尿病という適応の違い以外にどのような違いがあるかを比較してまとめてみました。