2025年3月7日、令和7年度薬価改定が告示されました。

改定の概要(ルール)については本年1月のコラムで解説しましたが、今回正式に改定後の薬価が決定しました。

過去の記事はこちら↓

【毎年薬価改定】令和7年度薬価改定(中間年改定)の概要について徹底解説!【最低薬価の見直し】

薬価改定により薬価の見直しが行われた結果、薬価が変更することで在庫金額や薬剤料が変化するだけでなく、他にも様々な点で薬局の業務に影響が出ることがわかりました。

今回は、薬価が大きく下がった品目、算定上の後発品ではなくなった品目、長期収載品の選定療養の対象品目に注目して、令和7年度薬価改定について徹底解説!したいと思います。

3回目の中間年改定にあたる令和7年度薬価改定は、品目の特性に応じて薬価改定の対象範囲を変化させるという形で行われ、算定ルールも過去のものとは異なる形になっています。全体として低薬価の医薬品の薬価は維持され、長期収載品の薬価が大きく引き下げられる形になっています。後発品の供給不安に対する対応として、低薬価の医薬品が恩恵を受ける形になっていますが、その帳尻を合わせる形で長期収載品の引き下げが目立つ形になってしまいました。また。長期収載品の薬価が下がり、後発品の薬価は維持・引き上げとなった結果、算定上の後発品から除外されたり、選定療養の対象から除外される長期収載品が多くなっています。薬価の変化だけでなく、業務の様々な場面に影響を与える薬価改定になりそうです。

1、令和7年度薬価改定の整理

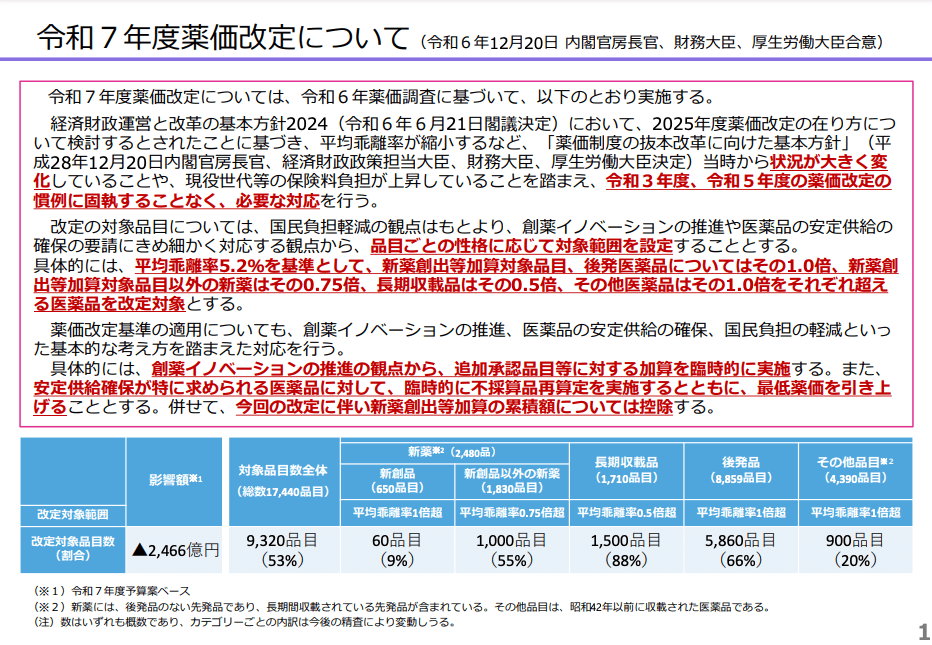

令和7年度薬価改定は過去の中間年改定とは異なり、乖離率に基づく一律の基準で改定対象を決めるのではなく、品目の特性に応じて対象範囲に差をつけると言う形で実施されます。その結果、新薬創出等加算の対象ではない先発医薬品や長期収載品の多くが薬価改定の対象となり、薬価引き下げを受けています。また、算定ルールの適用についても従来と異なる対応が取られており、中間年改定としては初めて新薬創出等加算の累積加算額控除が実施されており、大きな影響を及ぼしています。薬価を引き上げる要因としては追加収載品目等の加算や最低薬価の見直し、不採算品再算定が行われていますが、引き下げの影響の方が圧倒的に大きくなっています。

令和7年度薬価改定は3回目の中間年改定として、その実施を行うかどうかの段階から議論されてきました。

薬価改定は実際に市場に流通する医薬品の納入価(市場実勢価格)を元に算出されます(市場実勢価格加重平均値調整幅方式)。

ただし、中間年改定では全ての医薬品が薬価改定の対象となるわけではなく、「価格乖離の大きな品目」に対して実施されてきました。

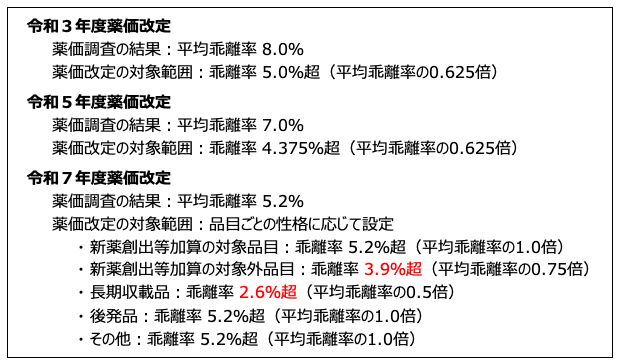

今回の薬価改定の根拠となる令和6年9月分の取引に関する薬価調査(令和6年度薬価調査)で明らかになった平均乖離率は5.2%で過去最低の数字になっており、これまで通りの対象範囲(平均乖離率の0.625倍)にすると乖離率3.25%超が対象となってしまい、「価格乖離の大きな品目」という言葉と矛盾する形になります。

そのため、中間年改定の取りやめを含めた議論が重ねられたのですが、出された結論は「品目ごとの性格に応じて薬価改定の対象範囲を設定」した上で実施すると言うものでした。

その結果、新薬創出等加算(新薬創出・適応外薬解消等促進加算)の対象となっていない新薬と長期収載品については、過去の中間年改定と比較して大きく対象となる範囲を広げる結果となりました。

わかりやすくイメージするためにかなり砕けた説明にすると、革新性や必要性が認められていない新薬(新薬創出等加算の対象外の新薬)や後発医薬品が発売されている先発品についてはほとんどが薬価改定が実施されるということです。

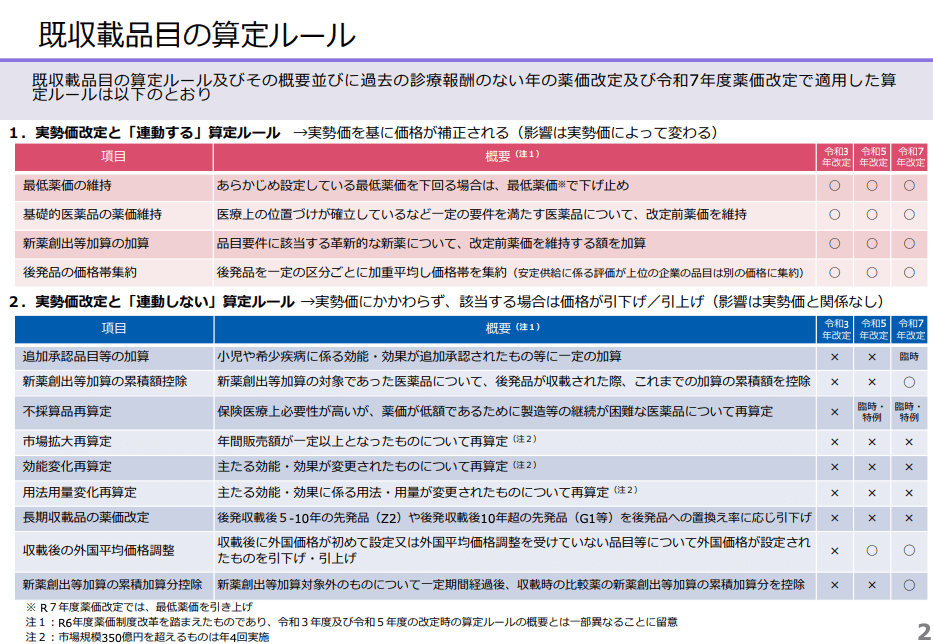

また、薬価改定の対象範囲とともに注目されるのが「算定ルール」の適用です。

過去の中間年改定では「実勢価格と連動する算定ルールのみ」が適用されてきており、それが通則となっているようなところがありました。

ですが、令和7年度薬価改定ではこれまでの中間年改定では適用されてこなかった「実勢価格と連動しない算定ルール」のうち、「追加収載品目等の加算」、「新薬創出等加算の累積額控除」、「新薬創出等加算の累積加算分控除」が適用されました。

一見、加算と減算の両方が行われるように見えますが、新薬創出等加算の控除の影響、インパクトがかなり大きく、適用された品目は大きな薬価引き下げを受けることになります。

新薬創出等加算の性質上、後発品が発売されたり、収載後15年が経過すれば累積加算額の控除が実施されることは規定路線ではあるのですが、本来中間年改定では実施されてこなかったルールが適用されることで、対象品目は予定より1年早く薬価の大幅な引き下げを受けることになりました。

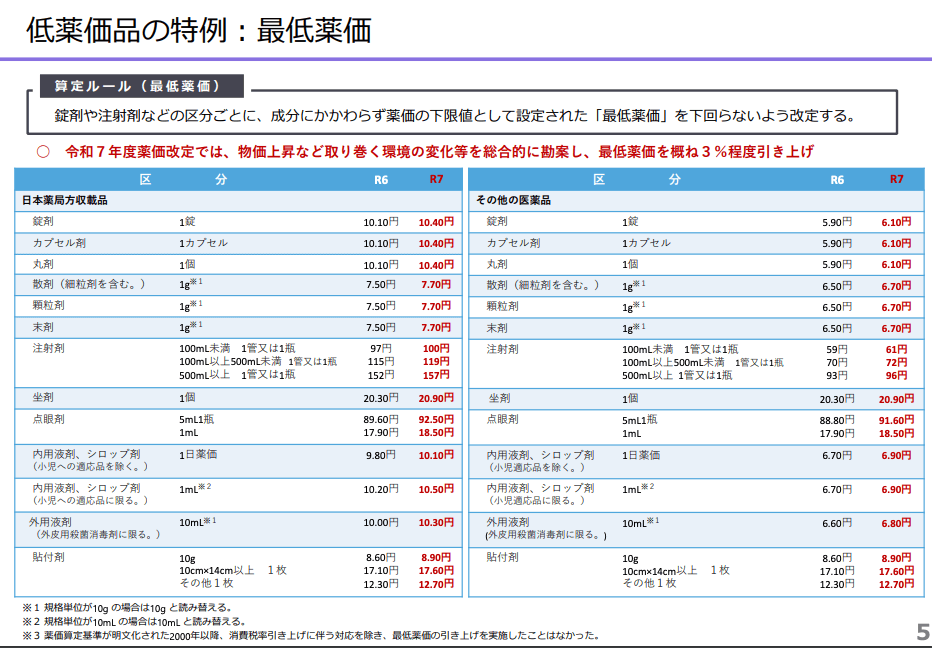

また、今回の薬価改定に合わせて、最低薬価の見直しが実施され、最低薬価を下回る品目については全て薬価が最低薬価まで引き上げられる形になっています。

また、安定供給が特に求められる医薬品については不採算品再算定が実施され、薬価の引き上げによる救済措置が実施されました。

2、薬価が大きく下がった品目

令和7年度薬価改定で薬価が大きく下がった品目を整理してみると、新薬創出等加算の累積加算額の控除の対象となった薬剤が目立ちます。どの薬剤も引き下げ額がかなり大きくなっており、従来より1年前倒しになったことが各企業に与える影響はかなり大きいことが想像されます。また、それ以外の品目ではバイオシミラーや長期収載品に薬価が大きく下がっているものが多い印象があります。一部ではありますが、供給不安になっている医薬品の中にも大きく薬価が下がるものが存在し、今後の供給回復に向けた流れにどんな影響があるか気になるところです。