診療報酬改定は2年ごとに実施されます。

昨年、令和6年度に診療報酬改定が実施されたので、令和7年度は薬価改定だけかと思いきや、一部改定が行われる事が決定しました。

前回の記事でまとめた通り令和7年4月は中間年改定が実施されますが、それと合わせる形で診療報酬についても期中改定が実施されます。

ただし、改定と言ってもかなり限定的な内容で、調剤においては特定薬剤管理指導加算3についての見直しが実施されます。

また、同じタイミングで医療DX推進体制整備加算の見直しが行われますが、こちらの内容も改定と言ってもいいくらいの内容になります。

今回は令和7年4月に実施される調剤報酬の期中改定・見直しについて徹底解説!したいと思います。

令和7年4月に診療報酬の期中改定と医療DX推進体制整備加算の見直しが実施されます。期中改定については大きく3つの改定が実施されますが、調剤に関しては特定薬剤管理指導加算3のロの見直しが行われ、点数が5点から10点にアップします。医療DX推進体制整備加算の見直しについては、電子処方箋導入に関する経過措置が廃止され、DX加算を算定するためには電子処方箋を導入していることが必須となります。また、マイナ保険証利用率の見直しが行われ9月まで適用される実績が決定しました。算定要件は厳しくなりますが、その分、点数がアップしており、全ての薬局で算定を目指したい点数となっています。

1、診療報酬の期中改定について

令和7年度4月は薬価の中間年改定が実施されますが、それに合わせる形で診療報酬の期中改定が実施されます。医療DX推進体制整備加算の見直しについては4月以降のマイナ保険証利用率の実績が決まっていなかったので、変化する可能性がありましたが、特定薬剤監視指導加算3の改定については予想外でした。新型コロナウイルスの蔓延、医療用医薬品の供給不安、そして医療DXの推進と医療を取り巻く環境が急激に変化する中、期中改定が行われるのは当たり前になりつつあるのかもしれません。

令和7年度4月から診療報酬の一部改定が実施されることが決定されました。

薬価の中間年改定が実施されることは(色んな意見はありますが)予定通りでしたが、一部とはいえ診療報酬改定が実施されるのには驚きました。

4月から以下の変更が実施されます。

- ・入院時の食費基準額の見直し(医科・歯科)

- ・口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見直し(歯科)

- ・特定薬剤管理指導加算の見直し(調剤)

- ・医療DX推進体制整備加算の見直し(医科・歯科・調剤)※

- ・在宅医療DX情報活用加算(医科・歯科)※

※「医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い」については厚生労働省の資料では期中改定と区別されていますが、ぺんぎん薬剤師としては実質同じものとみなしているので併記しました。

今回の記事ではこの後、調剤に関する部分について解説していきますが、それ以外の部分について少しだけまとめておきます。

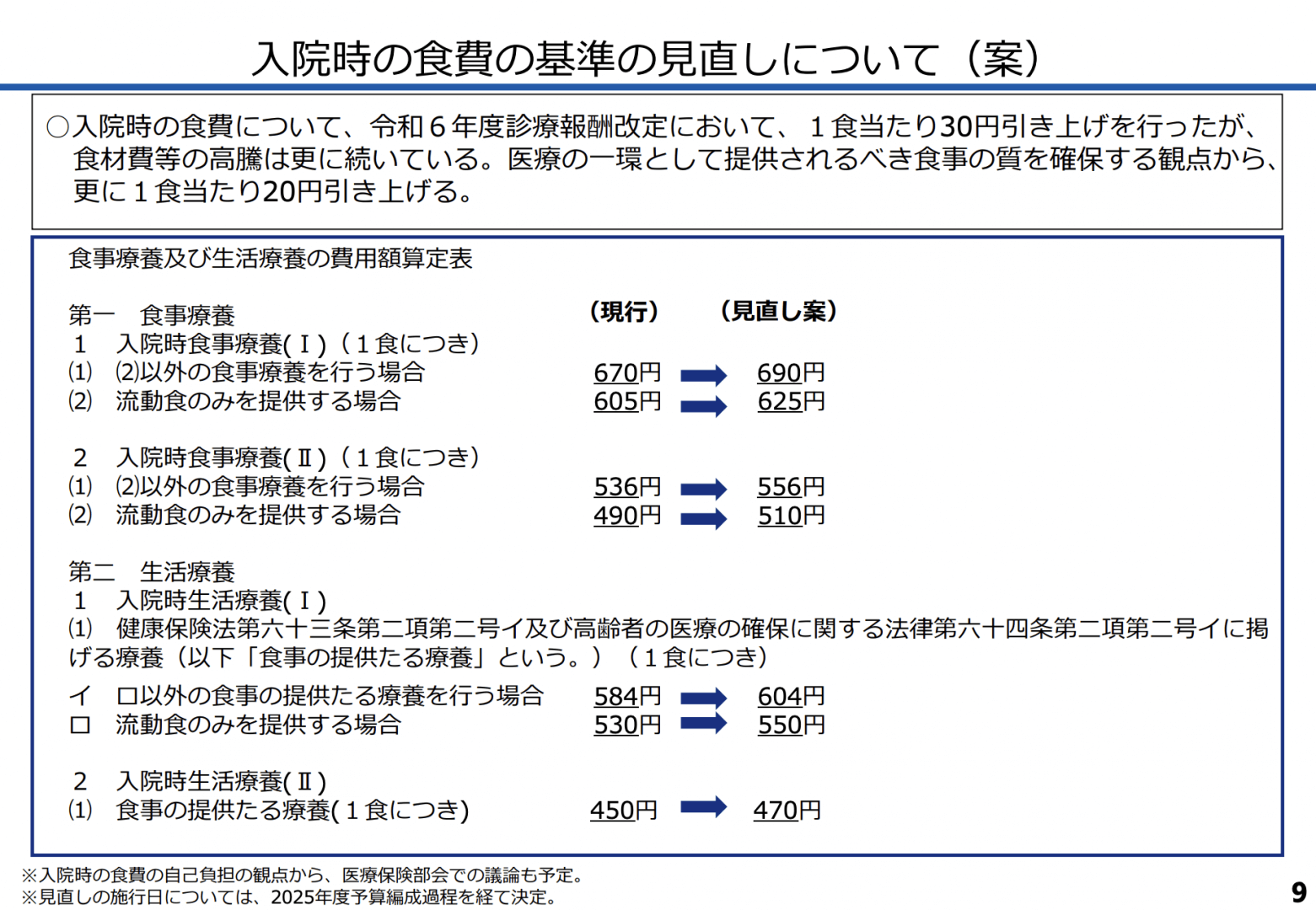

入院時の食費基準額の見直し

令和7年4月より入院時の食費基準額の見直しが行われます。

令和6年度改定で見直しが行われていますが、物価の高騰を踏まえると不十分ということでさらなる引き上げが決定しました。

個別改定項目について

① 入院時の食費基準額の見直し第1 基本的な考え方

令和6年度診療報酬改定において、1食当たり30円引き上げを行ったが、食材費等の高騰は更に続いている。医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費基準額を引き上げる。第2 具体的な内容

総-8-1答申について(期中改定分)|中央社会保険医療協議会 総会(第603回) 議事次第

入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり 20円引き上げる。

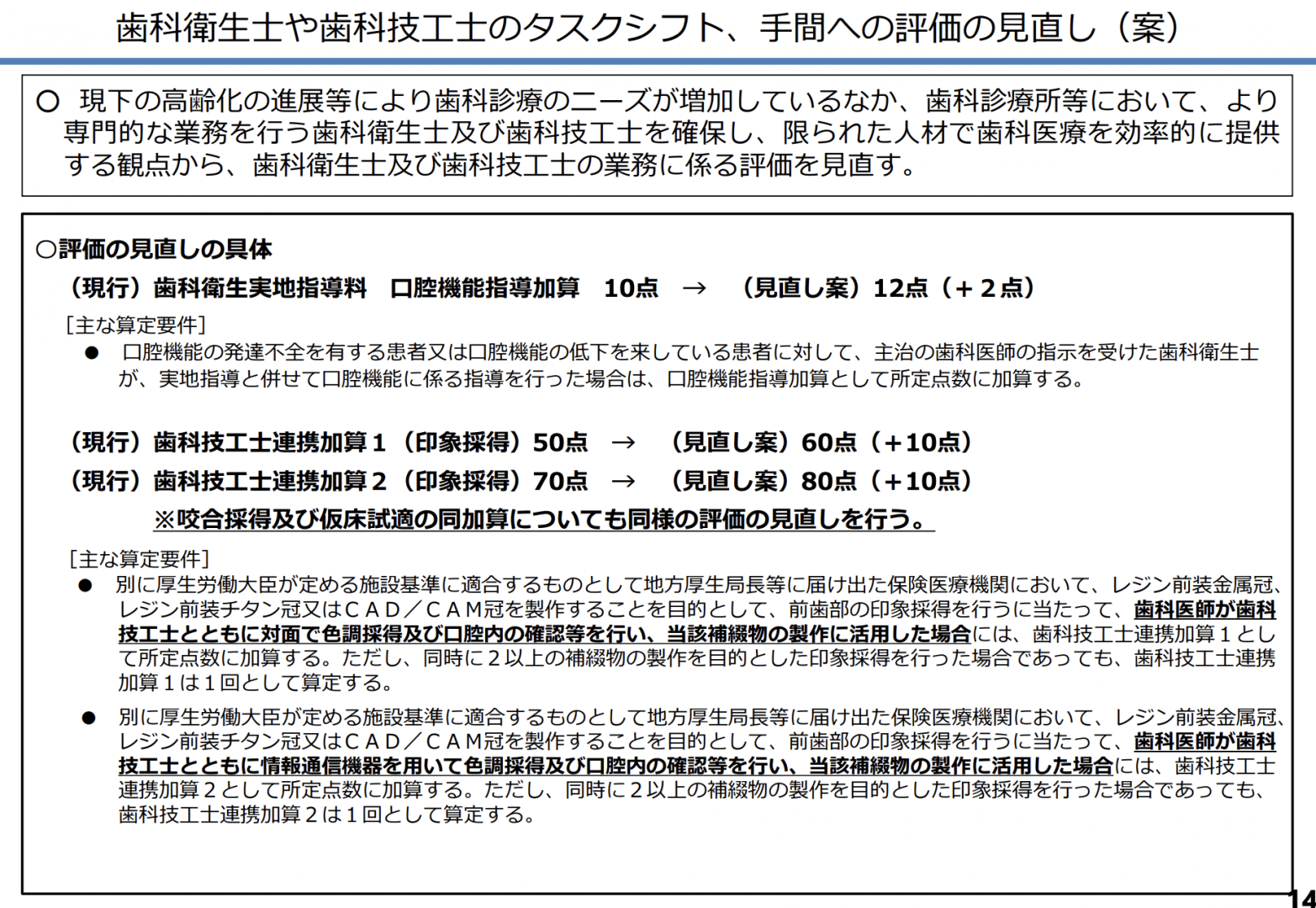

口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見直し

歯科においては専門的な知識や技術(口腔機能等の維持・向上に係る指導や義歯等の多様な補綴物製作)を要する高齢者の患者が増加しているにも関わらず、歯科診療所における歯科衛生士や歯科技工士の就業が減少してます。

そのため、歯科診療所において専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技工士を確保することを目標に評価の見直しが行われます。

個別改定項目について

② 口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見直し第1 基本的な考え方

現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す。第2 具体的な内容

総-8-1答申について(期中改定分)|中央社会保険医療協議会 総会(第603回) 議事次第

1.歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算を2点引き上げる。

2.歯科技工士連携加算1(印象採得)及び歯科技工士連携加算2(印象採得)を10点ずつ引き上げる。

※ 咬合採得及び仮床試適の同加算についても同様の評価の見直しを行う。

期中改定という言葉が使われた意味

今回の期中改定は、医療機関や薬局を取り巻く情勢などを踏まえて、業務負担やその効率化を診療報酬上評価するためと説明されています。

通常であれば2年ごと4月に見直しが行われる診療報酬ですが、それ以外のタイミングで改定が行われることについて、特にここ数年以内に薬剤師として働き出した形にとっては違和感を感じにくくなっているのではないでしょうか?

というのも、2021年以降は新型コロナウイルス感染症の蔓延や医薬品の安定供給問題に対して診療報酬上のさまざまな特例が行われており、2年ごとの改定以外での加算やルールの追加、点数の見直しが珍しくなくなっています。

また、この後に説明する医療DX推進体制整備加算を含める医療DX関連の点数についても、評価や施設基準が細かく見直しされています。

ここ数年の診療報酬の変更を見ていると、大きな改定こそ2年に1回ですが、細かな改定は随時行われるのが当たり前になっています。

診療報酬は医療の進歩や国の経済状況など様々な要因を配慮して見直すために行われます。

ですが、昨今の医療業界を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴う制度の根本的な見直しが実施される影響の大きさから、2年に1回の見直しでは対応が追いつかないケースがあり、それは今後増えていく事が予想されます。

また、政府が掲げる医療DX3本の柱の一つである診療報酬改定DXにおいては、共通算定モジュールの開発・配信による診療報酬改定への即時対応や共通算定マスタ・コードの整備等の様々なデータ連携が掲げられています。

さらに、オンライン資格確認等システムの整備や電子処方箋の普及と合わさることで、診療報酬改定の評価をこれまでよりもかなり早い段階で確認可能となり、2年に1回の評価ではなく、毎年、もしくはより細かい段階の改定が実施可能になると思われます。

厚生労働省が診療報酬の「期中改定」という言葉を明記したのは今回が初めてだと思います。

(薬価改定については使用されている)

正式に「期中改定」という言葉が使われた事により、今後、診療報酬改定がより柔軟に実施されていくものに変わっていくことを示しているのではないかと予想します。

2、特定薬剤管理指導加算3の見直し

令和7年4月から特定薬剤管理指導加算3のロが見直され、これまでの5点から10点にプラス改定されます。長期収載品の選定療養が開始されたことによる患者さんへの説明、医療用医薬品の供給不安による銘柄変更についての説明に関する業務負担が考慮された結果、期中改定の対象になりました。