令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が停止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変更されました。

とは言っても、マイナ保険証の利用率は2024年9月時点で13.9%とまだまだ少ない状況です。

2025年12月1日までは、有効期限内であれば従来の健康保険証が利用できるため、すぐに大きな変化はないと予想されますが、少しずつ健康保険証を持たなくなる患者さんが増えていくのは明白です。

また、後期高齢者医療制度においては7月31日に保険証の有効期限を迎えるため、対応の準備を行う必要があります。

今回はマイナ保険証を基本とする保険調剤業務について整理し、受付方法、請求方法等について徹底解説!したいと思います。

健康保険証の新規発行が停止されたことに伴い、マイナ保険証による資格確認が基本となりました。マイナ保険証の利用率はまだまだ少ないですが、制度の変更により急速に拡大する可能性があります。健康保険証が廃止された結果、マイナ保険証が登場しただけでなく、資格確認書や資格情報のお知らせ、被保険者資格申立書のような新しい書類が登場しています。また、機器やネットワークの不具合に伴い、保険情報が確認できない場合でも保険給付を受けることができる仕組みが登場しており、これらの方法についてもしっかり理解しておく必要があります。

1、マイナ保険証を基本とする資格確認の流れ

マイナ保険証を基本とする資格確認が行われるようになりましたが、気になるのは何らかの理由でオンライン資格確認を行うことができない場合です。従来の健康保険証や資格確認書であれば目視で保険情報を確認することが可能ですが、電子的に保険情報を取得する仕組みのマイナ保険証ではシステムを介さないと保険情報を知ることができません。ですが、万が一、オンライン資格確認を行うことができなくてもマイナ保険証を利用する患者さんの処方について保険調剤を行うための仕組みが設けられています。

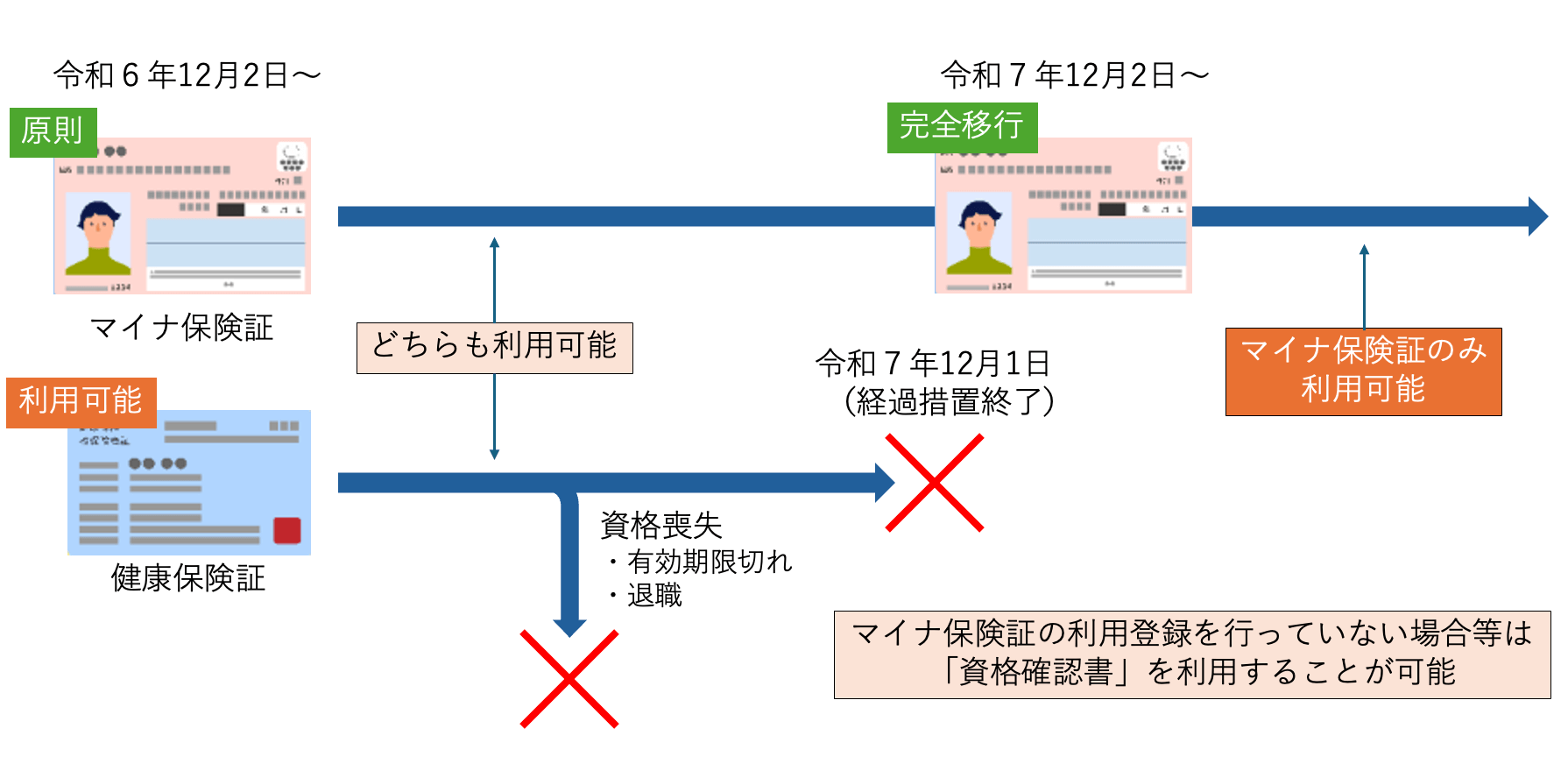

12月2日以降、健康保険証の新規発行は停止され、マイナ保険証が資格確認の基本となります。

現在、加入している保険から変更がなければ令和7年12月1日までは健康保険証を利用できますが、有効期限が切れたり、加入する保険に変更があった場合は、新たに健康保険証は発行されず、資格確認を行うことができるのはマイナ保険証が基本になります。

総務省のデータでは令和6年11月末の時点でマイナンバーカードの保有率は76.3%となっています。

マイナ保険証の利用登録を行っているのはそのうち8割と言われているので、マイナ保険証を利用可能な方はおよそ6割強という計算になります。

また、令和6年10月の実績ではマイナ保険証の利用率は15.67%ですが、4月時点での7.73%と比較すると順調に伸びていることがわかります。

皆さんの薬局でもマイナ保険証の利用促進を行っていると思いますが、マイナ保険証による資格確認が原則となったことで、利用率はさらに高まることが期待されます。

ですが、その際に気になるのが、オンライン資格確認等システムに不具合等があった場合の対応です。

これまでの健康保険証を基本とするシステムであれば、健康保険証という目に見える形で保険資格を確認することが可能でしたが、マイナ保険証においてはオンライン資格確認等システムを介して保険情報の照会を行わないと保険資格を確認することができません。

それだと、せっかくマイナ保険証の利用登録を行っているのに、薬局側やオンライン資格確認等システムの不具合によって医療保険を利用することができないということになってしまうため、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合でも保険調剤(保険診療)を受けることができるような仕組みが設けられています。

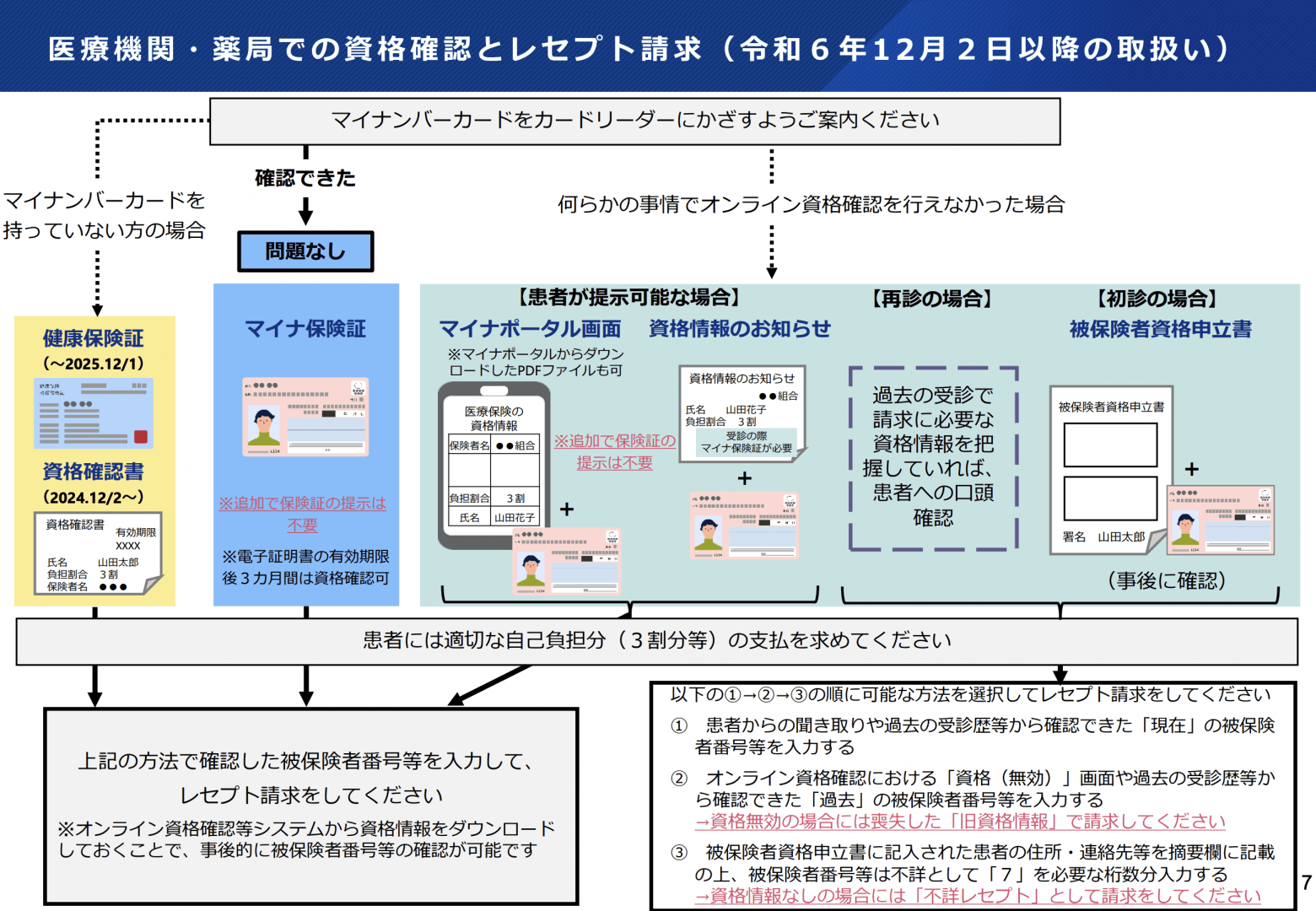

下の図は令和6年12月2日以降の資格確認とレセプト請求の流れをまとめたものです。

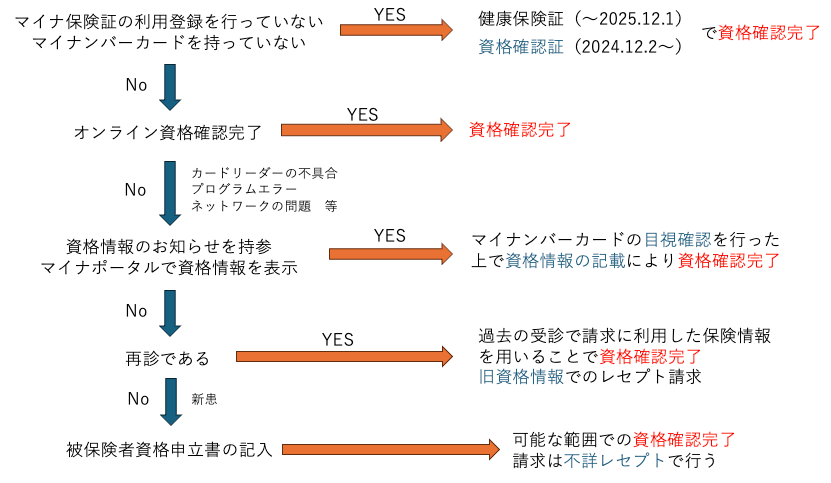

じっくり読むとわかりやすくまとめられていることがわかりますが、いまいち頭に入ってこないという方もいると思うので、ぺんぎん薬剤師なりにこの図をまとめ直してみます。

少しはわかりやすくなったでしょうか?

次の章では資格確認を行うために必要な書類等について解説します。

2、資格確認に用いる書類について徹底解説!

資格確認を行うために必要な書類にはマイナ保険証の他に、健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者資格申立書があります。健康保険証や資格確認書はそれ単独で資格確認を行うことが可能ですが、資格情報のお知らせと被保険者資格申立書については、何らかの理由でオンライン資格確認を行うことができない際に使用されるもので、マイナ保険証とともに提示することで資格確認を可能とするものです。

第1章では令和6年12月2日以降の資格確認の流れをまとめましたが、この章では資格確認を行うことを可能とする書類等についてまとめてみたいと思います。