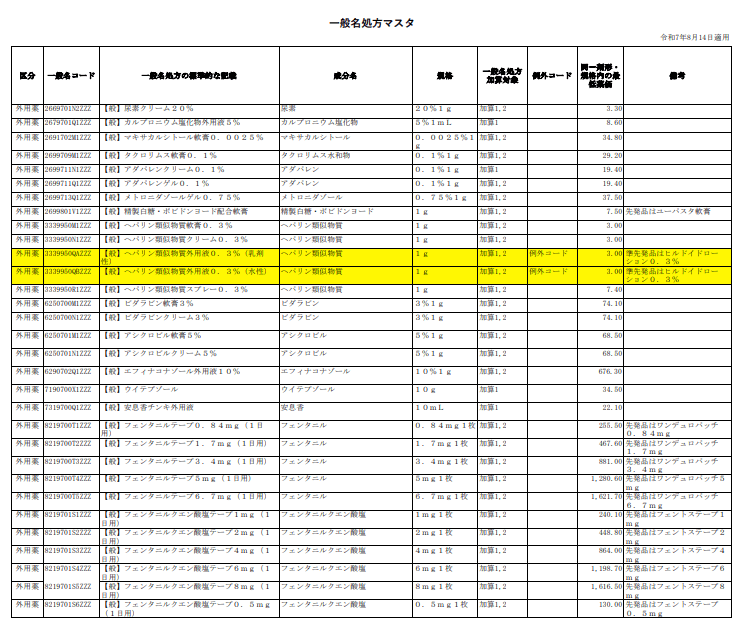

ご存知の方も多いと思いますが、令和7年8月14日に新しい一般名処方マスタが適応され、ヘパリン類似物質外用液の一般名が「乳剤性」と「水性」に分けられました。

新しい一般名は「ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)」と「ヘパリン類似物質外用液0.3%(水性)」です。

世の中がお盆休みに入っているころ、この情報を知った一部の薬剤師は翌日からの対応を考え、頭を抱え、Xではちょっとした騒ぎになってしまいました・・・。

一般名が変わるってことはどういうことなのか?具体的にどう対応すればいい?業務にはどんな影響が?

今回はヘパリン類似物質外用液0.3%の新区分に関するお話と合わせて一般名処方マスタ(一般名コード)とその変更調剤について徹底解説!したいと思います。

令和7年8月14日、ヘパリン類似物質外用液の一般名が「乳剤性」と「水性」に分けられました。これまで一括りだった一般名が分かれたことで、調剤や在庫管理、処方医への情報提供等、薬局の業務に大きな影響が出ています。この記事では、変更が行われた背景、コード体系としての位置づけ、そして薬局がどのように対応すべきかを解説します。

1、一般名が乳剤性と水性の2種類に!

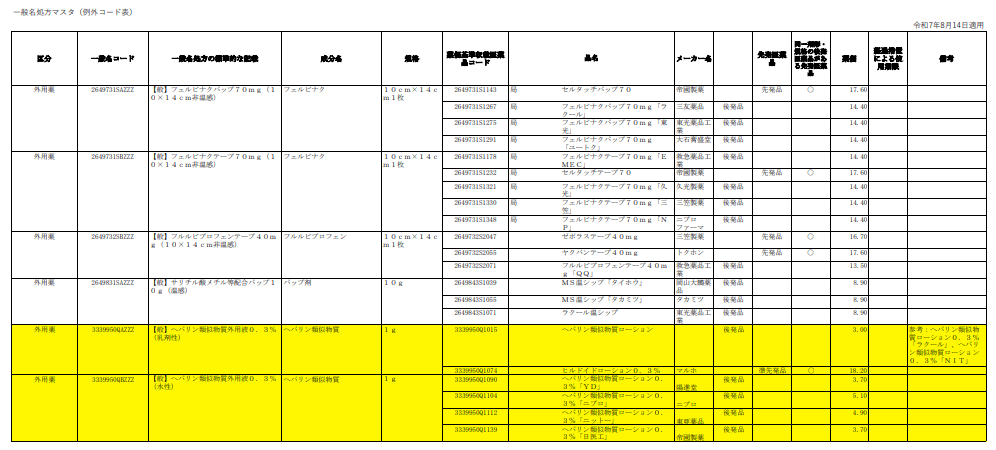

ヘパリン類似物質外用液が「乳剤性」と「水性」に区分された経緯を紹介します。基剤の違いは以前から存在していましたが、処方箋で区別されることになったのは今回が初めてです。今回のマスタ変更に先立って電子添文の改訂も行われており、電子添文の中でも乳剤性と水性は明確に区別されています。乳剤性か水性の一方しか在庫していない薬局では在庫の見直しを行う等の対応が必要となりました。

令和7年8月13日、厚生労働省の「医療保険が適用される医薬品について」が更新されました。

令和7年8月14日付で薬価収載された品目の追加が行われるだけだと思いきや、ヘパリン類似物質外用液のコードの見直し(例外コードの適用)が行われており、予想外の変更に多くの方が驚きました。

ヘパリン類似物質外用液には乳剤性と水性があるということは多くの方がご存知だと思います。

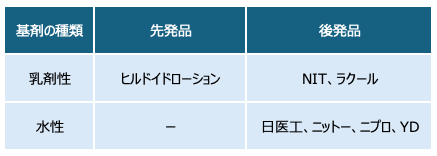

ヒルドイドローションや一部の後発品は乳剤性ですが、後発品の多くは水性です。

どちらがいいとか悪いではなく、使用感や用途によって選択されるべき特性なので、後発品を選択する・・・特に長期収載品の選定療養が開始されて以降は、乳剤性と水性の後発品を在庫して患者さんに説明の上で選択してもらう対応を行なっていた薬局もあったと思います。

一般名が突然変更になったようにも見えるのですが、実は少し振り返ってみると前兆がありました。

2025年6〜7月に各社のヘパリン類似物質含有製剤は電子添文・インタビューフォームの改訂を行なっており、基剤の種類が明記されるようになっていたんです。

電子添文に記載されている情報をもとに分類すると以下の表のようになります。

乳剤性に関しては例外コード表の備考欄に記載されているようにNITとラクールが該当(薬価収載上は統一名収載品目)します。

現場での対応についての不安

困ったのは、これまでヘパリン類似物質外用液の処方に対して乳剤性か水性のどちらか一方で調剤を行なっていた薬局です。

これまでであれば、処方箋上で乳剤性と水性の区別がなかったので、患者さんの同意を得れば片方のみの在庫でも対応することが可能でしたが、今後は処方箋の記載によって調剤する品目を変えないといけません。

ただ、ヘパリン類似物質外用液の後発品は軒並み限定出荷中なので、これまで実績のない製品を入荷するのは容易ではありません。

新たに在庫する必要があるのが乳剤性であれば(準)先発品のヒルドイドローションであれば通常出荷中なので入荷可能ですが、ヒルドイドローションは長期収載品の選定療養の対象であることが問題でした。

これまで長期収載品の選定療養の対象であることを説明して、ヘパリン類似物質外用液(水性)で調剤していた場合、乳剤性が手に入らないからという理由であっても(準)先発品のヒルドイドローションを選定療養の対象外で調剤すれば、患者さんは矛盾を感じてしまいますよね。

また、処方元がヘパリン類似物質外用液の基剤について把握しているかどうかの確認も必要でした。

処方医に情報共有を行った上で薬局の方で患者さんに確認して希望する基剤で調剤するという流れになっている薬局もあれば、特に情報提供なく薬局の判断で基剤を選択していた場合もあると思います。

特に後者の場合、処方元のカルテ記載がヒルドイドローションとなっており、レセコン側の設定で一般名処方に変更している場合は、全て乳剤性で処方されてしまうことになります。

その場合、水性では調剤できなくなるので、薬局としては困りますよね。

ということで、薬局からしてみればちょっと頭を悩ます変更となってしまいました。

(処方元とのコミュニケーションを深めるチャンスと前向きに捉えることも可能と思います)

2、一般名処方と一般名コード

今回の変更を理解する鍵となるのが一般名コードと薬価基準収載医薬品コードの違いです。特に、通常のコードでは対応できないケースを扱う「例外コード」が重要で、ヘパリン類似物質外用液も例外コードで管理されるようになりました。これにより、薬局は品目対照表やレセコンを用いた確認が不可欠になっています。